Die Kirche St. Bonifatius Asperg

Die Kirche wurde in den Jahren 1952 bis 1954 nach dem Entwurf von Dipl.-Ing Architekt Albert Hänle, Schwäbisch Gmünd, erbaut. Ihre Weihe fand am 3. und 4. Juli 1954 durch Bischof Dr. Carl Joseph Leiprecht statt. Gewidmet wurde die Kirche dem heiligen Bonifatius, da im Jahr 1954 seines Todes vor genau 1200 Jahren gedacht wurde. Eine erste Renovierung der Kirche fand in den Jahren 1973 und 1974 unter der Leitung von Architekt Johann Heinisch aus Murr/Württ. statt. In den Jahren 1992 und 1993 erfolgte die zweite Renovierung unter Architekt Helmut Müller aus Stuttgart. 2021 erhielt die Kirche schließlich einen neuen Innenanstrich. Das Dach wurde isoliert und die alte Holzdecke durch eine neue und helle ersetzt und unter der Empore wurde ein Raum für seelsorgerliche Gespräche eingerichtet. Der Kirchenpatron ist an der Außenwand links von den Eingangstüren bildlich dargestellt. Bonifatius wurde im Süden von England geboren. Er arbeitete als Missionar u. a. in Friesland, Thüringen und Hessen. Als päpstlicher Beauftragter gründete er verschiedene Bistümer und war selbst Bischof in Mainz. Durch einen Schüler ließ er das Kloster Fulda gründen. Am 5. Juni 754 wurde er zusammen mit 52 Gefährten auf einer Missionsreise nach Friesland ermordet. Sein Leichnam wurde am 9. Juli 754 in Fulda beigesetzt.

Der Altar

Der Altar der Bonifatiuskirche wurde am 7. Juni 1974 von Weihbischof Anton Herre in einem feierlichen Gottesdienst geweiht. In einfachen, auf geometrische Grundelemente zurückgehende Formen steht der Altar als Zentrum der Kirche vor dem bewegten Chorfenster.

In den quadratischen Steintisch aus Würzburger Muschelkalk sind Reliquien des heiligen Felicissimus und des heiligen Jucundinus eingelassen. Sie waren Märtyrer, die in der valerianischen Verfolgung im 3. Jahrhundert enthauptet wurden.

Die Tabernakelstele und der Ambo sind aus dem gleichen Material und wurden von Rasso Rothacker entworfen.

Die Orgel

Historie

Die Orgel der Bonifatiuskirche in Asperg wurde 1964 gebaut. Die klangliche Konzeption wurde von Dr. H. Böhringer erstellt. Erbaut wurde die Orgel von Firma E.F. Walcker aus Ludwigsburg. Das einfach gestaltete Gehäuse zeigt von links nach rechts das Hauptwerk, Schwellwerk und Pedal. Der Spieltisch ist nach alter oberschwäbischer Tradition frei-stehend, der Organist blickt zum Altar. Im Zuge der Innenrenovation wurde die Orgel 1993 renoviert und klanglich umgestaltet. Die mechanische Spieltraktur wurde erneuert.

1964 wurde die Verbindung zwischen Tasten und Tonventilen aus Aluminiumdraht hergestellt. Da sich dieses Material auf Dauer nicht bewährt hat, wurde diese Verbindung mit Holzabstrakten ausgeführt, wie es im Orgelbau seit 1600 üblich ist (die war 1964 nicht „modern“ genug). Im klanglichen Bereich wurde die Orgel um 3 Register erweitert. Sie orientiert sich jetzt an einer Orgel der elsässisch-französischen Tradition von J.H. Silbermann. Das Hauptwerk wurde mit einer französischen Trompete 8' besetzt, das Schwellwerk um ein Cornett 4-fach und Rohrschalmay 8', das Pedal um Fagott 16' erweitert. Die Orgel wurde neu intoniert, der Klang damit wesentlich fülliger gestaltet. Die unangenehme Schärfe des Klanges wurde reduziert und die Töne im tiefen Bereich verstärkt. Die gesamten Arbeiten führte die Firma E.F. Walcker durch Orgelbauer G. Lenter aus.

Nach der Innenrenovierung der Kirche im Jahr 2021 hat sich 2024 Firma Lenter der Walcker-Orgel angenommen. Äußerlich wurde sie farblich neugestaltet. Der vorher eher zähe Anschlag ist jetzt - dank der technischen Umarbeitung der gesamten Traktur – sehr spielfreudig, reagiert gleichmäßig und leicht auch in gekoppeltem Zustand. Klanglich hat A. Lenter einige Register verfeinert und ihre Charaktere gestärkt. Der Gedeckt 8´ im HW wurde leicht aufgeschnitten und dadurch grundtoniger und mischfähiger, das Salizet 4´ im HW wurde flötiger und in der oberen Lage kräftiger intoniert, der Prinzipal 2´ im SW wurde entschärft und ein wenig zurückgenommen. Es macht große Freude auf dem Instrument zu spielen! Der Orgelrevisor gratuliert der Gemeinde zur gelungenen Sanierung der Orgel und bedankt sich bei der Firma Lenter für ihre erstklassige Arbeit.

Farbgestaltung

Bei der Renovierung der Kirche im Jahr 2021 wurde das große Kirchenfenster im Altar-raum farblich neugestaltet. Diese Farbgestaltung wurde sinnbildlich als Gegenpol im Kirchenraum übernommen. Die Frontansichten der beiden oberen seitlichen Orgelpfeifen-gehäuse und des Orgelmittelteils wurden dunkel gehalten. Analog zu der Einrahmung des Kirchenfensters, wurden die vorhandenen umlaufenden Rahmenhölzer besonders farblich hervorgehoben. Dadurch entsteht eine optische Einfassung der silbernen Orgelpfeifen und ein neues Erscheinungsbild. Der Unterbau wurde entsprechend dem Orgelklang mit einem warmen, hellen Anthrazit beschichtet und nimmt den Farbton des Kirchenfußbodens auf. Um eine gewisse Modernität und Auflockerung zu erhalten, wurde die rückgesetzte umlaufende Zäsur mit dem in der Kirche vorhandenen Blauton farblich abgesetzt. Im Orgelmittelteil wurde die Zäsur mit einer Goldbeschichtung versehen um die Wertigkeit der Gesamterscheinung zu erhöhen.

Disposition

I. Manual Hauptwerk C-g³

1) Prinzipal 8′

2) Gedeckt 8′

3) Oktave 4′

4) Salizet 4′

5) Sifflöte 2′

6) Sesquialter 2f.

7) Mixtur 3-4f.

8) Trompete 8´

Tremulant II. Manual Schwellwerk C-g³

9) Rohrflöte 8′

10) Gedecktflöte 4′

11) Prästant 2´

12) Cornett ab c0

13) Zimbel 2f.

14) Rohrschalmay 8´

Tremulant Pedal C-f1

15) Subbass 16′

16) Singend Oktav 8′

17) Choralbass 4′

18) Rauschbaß 4f. 4´

19) Fagott 16′

Koppeln: I/II, I/Ped., II/Ped.

Der Taufstein

Am 14. September 2004 - im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jubiläum des 50. Jahrestages der Kirchweihe - wurde der neue Taufstein geweiht. Er ist gefertigt von der Fa. Wild in Markgröningen aus Kirchheimer Muschelkalk nach einem Entwurf von Andreas Felger. In seiner achteckigen Form verweist er auf die Baptisterien der frühen Kirchenbaukunst. Der achte Tag wird in der kirchlichen Symbolik als Tag der Auferstehung gesehen und damit als Anfang der neuen Schöpfung und als Teilhabe an Christus in der Taufe.

Auf der Vorderseite verweisen drei parallele Wellenlinien auf das Wasser als Element des Lebens und der Taufe. Ihre vertikale Ausrichtung deuten die Verbindung von Himmel und Erde, von Gott und Mensch an.

Auf den beiden Seiten und der Rückseite sind drei Symbole eingearbeitet: Kreis, Kreuz und Taube als Hinweise auf Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist.

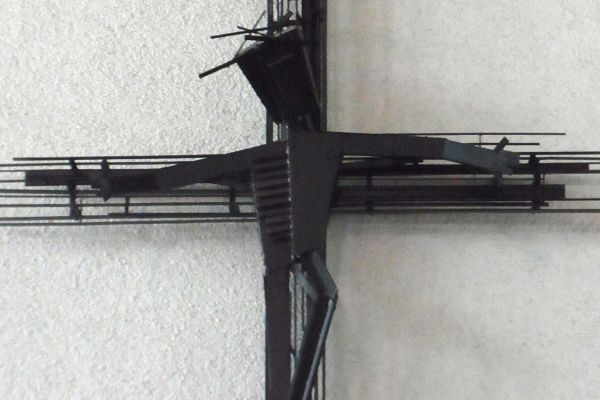

Das Kreuz

Eine solche Ausführung kann sicherlich auch heute noch als Herausforderung gesehen werden. Natürlich war das Kreuz – historisch gesehen – aus Holz. Ebenso wie das Holz aus der Erde wächst, ruht das Eisen in ihr, bis es ans Tageslicht geholt wird. Gerade in unseren Tagen sind Eisen und Stahl zu einem jener Elemente geworden, die unsere Zeit und unseren Alltag bis hinein ins kleinste Detail bestimmen.

Es war nicht nur eine Frage der Finanzierung, warum gerade dieses Material genommen wurde. Während der Planung der Renovierung von 1974 kamen Überlegungen von Gemeindemitgliedern auf, gerade auch dasjenige Material in ihrer Kirche zu verwenden, das ihre Arbeit und damit ihr tägliches Leben in großem Umfang mitbestimmt. Viele arbeiteten damals in der großen örtlichen Eisen- und Stahlgießerei. So entstanden auch Tabernakel und Altarleuchter als Schweißarbeit. Auch diese Arbeiten schuf Rasso Rothacker 1974.

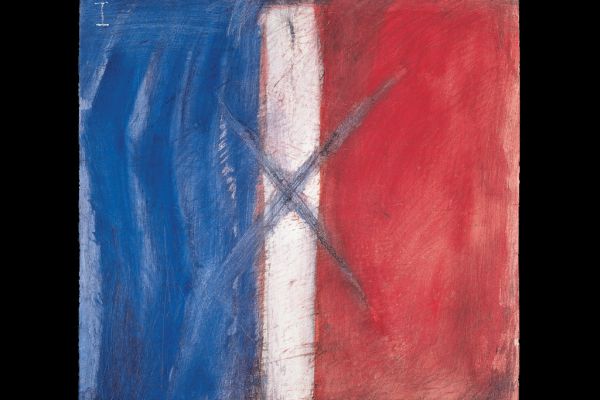

Der Kreuzweg

Der Künstler reduziert die Personen auf ein Minimum. Das ist am klarsten erkennbar in der Person Jesu. Vielleicht hat er dabei auch an das Gebot Gottes gedacht: „Du sollst Dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde“ (2 Mos 20,4). In dieser Zurückhaltung und Vereinfachung bringt er dennoch das Gebeugtsein, Fallen, Aufrichten klar zum Ausdruck.

Eine große Bedeutung kommt in den Bildern der Farbsymbolik zu. So steht die Farbe Weiß für Jesus, der die Reinheit, Unschuld, Vollkommenheit, Aufopferung verkörpert. Schwarz drückt Last, Schuld und Tod aus. Rot steht für Blut und Opfertod, Wärme und Liebe, Purpurrot für die Königsherrschaft. Grün dient als Farbe für das Leben und die Hoffnung.

Die Bilderfolge beginnt vorne links, führt nach hinten und auf der rechten Seite wieder nach vorn. Sie entspricht der traditionellen Reihe eines Kreuzweges. Der Künstler hat die Bilder mit den entsprechenden Nummern versehen.

In ihrer Schlichtheit und Offenheit geben die Bilder dem Betrachter Raum, dass jeder sich mit seinem eigenen Kreuz einzubringen vermag und sich aufgenommen und getragen sehen kann.

Die Marienstatue

Die Pieta

Die Kirchenglocken

Die zweite Glocke bekam die Gemeinde als Leihglocke aus dem Osten. Sie wurde im Jahr 1711 von Sebastian und Sigmund Goetz in Breslaw (Breslau) gegossen: Ton c2 und 305 kg Gewicht. Sie hat den Namen Marienglocke erhalten und soll als Friedensglocke mahnen, da sie durch die Kriegsfolgen in unsere Gemeinde kam.

Diese beiden Glocken haben die Gemeinde zum ersten Mal an Weihnachten 1957 zur Mitternachtsmesse gerufen.

Am 9. Dezember 1962 wurden zwei weitere Glocken geweiht: Die Christkönigsglocke d2 hat einen Durchmesser von 690 mm und wiegt 180 kg. Die kleinste, die Martinusglocke (e2, 640 mm, 130 kg) ist dem Patron der Diözese Rottenburg-Stuttgart gewidmet. Sie trägt daher die Aufschrift: „Martinus auf, sei uns zur Wehr! Der Kampf ist heiß, der Sieg ist schwer“.

Die große Glocke läutet täglich um 7 Uhr (außer sonntags) und um 12 Uhr zum Morgen-, bzw. Mittagsgebet, außerdem bei jeder Eucharistiefeier zur Wandlung. Die Bonifatiusglocke und direkt anschließend die Marienglocke läuten um 18.30 Uhr zum „Engel-des-Herrn-Gebet“. Zu den Gottesdiensten wird jeweils eine Viertelstunde vor Beginn „zusammengeläutet“. Das Einläuten des Sonntags geschieht in ökumenischer Verbundenheit zeitgleich mit den Glocken der evangelischen Michaelskirche am Samstag um 16.30 Uhr. Die Toten werden mit dem Klang aller vier Glocken geehrt.

Das Gemeindezentrum